今回は、電流の測定方法とLEDについて説明したいと思います。

■LED(発光ダイオード)

今回は、電流の測定について説明したいと思っておりますが、電流の測定を行う際にLED(発光ダイオード)を使用するため、先ずはLED(発光ダイオード)についての説明から行いたいと思います。

LED(発光ダイオード)について

LEDとは、以前紹介したように「 ダイオード 」の仲間になります。「 Light Emitting Diode/発光ダイオード 」を訳してLEDと呼んでいます。

用途としては主に、照明、ランプ、スマートフォンやパソコンのバックライト、看板、などに使用されています。

LEDの方向について

「 ダイオード 」は電気の流れを一方向に流す特徴を持っている。(逆方向に流さない)と言うことを以前説明しましたが覚えていますか。

はい、覚えてます。

LED(発光ダイオード)も「 ダイオードの仲間 」のため、同じ特徴をもっています。

そうなんですね~。

そのため、LED(発光ダイオード)を使用する際は、プラスには電池のプラス側、マイナスには電池のマイナス側を取り付けてください。 間違えると「 LEDが点灯しない 」又は「 壊れる 」ので直ぐに分かると思います。

えっ!

壊れちゃうんですか?

そうですね。LEDは簡単に壊れてしまいますので「 プラスとマイナスの向き 」には十分気を付けてください。

はいっ。気を付けます。

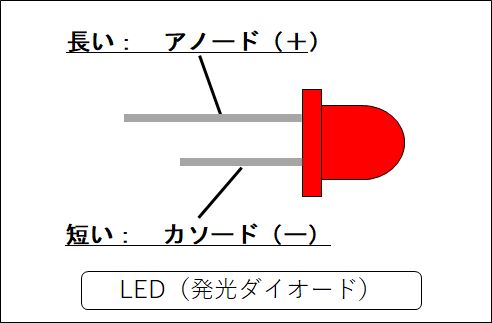

LEDのプラスとマイナスを見分けるには、LEDから伸びている足の長さを確認することで見分けることが出来ます。

足の長いほうが「 プラス側(アノード) 」短いほうが「 マイナス側(カソード) 」になります。

「 アノード 」「 カソード 」という呼び方については、あ~そういう呼び方もあったな~程度で暗記などしないで大丈夫です。

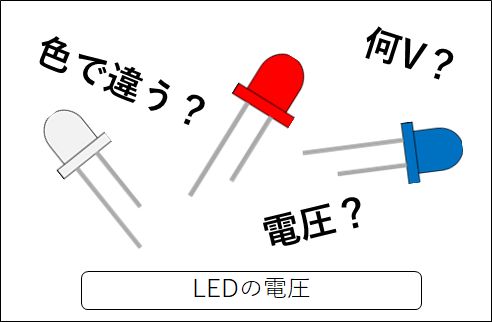

LEDを点灯させるときの電圧(V)について

LEDは、LEDの「 発光色 」によって点灯させるときの電圧(V)が変わってきます。

えっ?そうなんですか!?

そうなんです。

このことを知らないと、電池を繋げたのに点灯しない? 壊れてる? 回路がおかしい? 向きが違う?・・・ など沼にはまっていくので、頭の片隅にでも覚えておくと良いと思います。

わかりました。

一般的には「 赤色、黄色など = 2V程度 」「 青色、白色など = 3V程度 」電圧のものが多いです。

・赤色、黄色など = 2V程度

・青色、白色など = 3V程度

「 赤系の色は2V程度、青系統の色は3V程度 」と言いましたが、例外の製品もあるため、LEDを購入する際は事前に「 データシートやスペック表 」を調べて、用途に応じた製品を購入することをお勧めします。

※ 「 データシートやスペック表 」とは、電子部品の取扱説明書のようなもの。

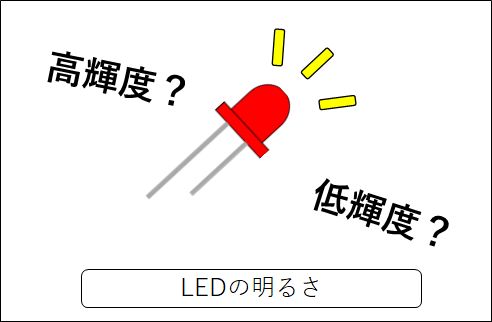

LEDの明るさについて

LEDは同じ電力(電圧や電流)でも、明るく光るタイプとそうでないものがあるため購入の際は気を付けてください。

へ~。

明るく光らせたいときは「 高輝度 」と明記されているタイプを選ぶと、同じ電力でも明るく光らせることが出来るようになります。

※ 輝度=明るさ、高輝度=明るい、低輝度=明るくない

以前、パソコンのキーボードに付いていたLEDが切れたため、明るいほうが良いと思って高輝度タイプと交換したら、キーを打つときに視界に入り眩しくて失敗したことがあるので気を付けてください。笑

なんでも明るければ良いってわけではないんですね。

そうですね。適材適所にあった部品を選択するのがベストですね。

※ 明るさを表す単位としては、ルーメン(lm)、カンデラ(cd)などが良く使用されます。

※ LEDの扱いは電子工作の基礎になるため、別の講座でもう少し詳しく説明したいと思います。

ポイント!

・LEDは、電気の流れを一方向にする特徴がある。

・LEDは、プラス、マイナスの方向性がある。

・LEDは、色によって電圧(V)が違う。

■電流の測定について

ここからは、電流値の測定(準備)についてお話ししたいと思います。

(徐々に電子工作っぽくなって、楽しくなって来ると思います)

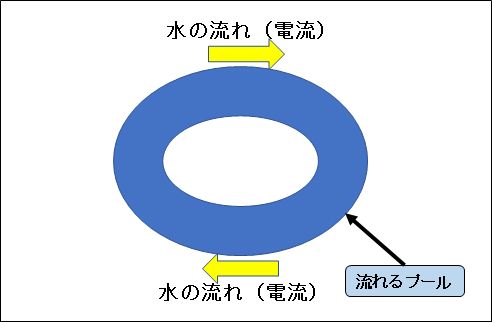

電流(A)の測定方法につて考える

電流(A)とは、以前も説明しましたが簡単に言うと「 電気の流れ 」でしたね。

そのため、電流(A)を測定するということは、流れている電気を測定しないといけないと言うことになります。

では、さくらさん。

流れるプールの「 水の流れを測定する 」場合どうしたら良いと思いますか。

う~ん・・・。

水門でも用意しますか?

良い考えだと思います。

わ~い。褒められた~♪

流れるプールの水の流れを測定する方法は色々あると思いますが、さくらさんが言うように、水門などの「 水量カウンタ 」を設置してあげたら良いと思います。

ただ、流れるプールに「 直接 」水量カウンタを設置するのではなく、水路を「 水量カウンタまで引っ張って測定 」したいと思います。

どういうことですか。

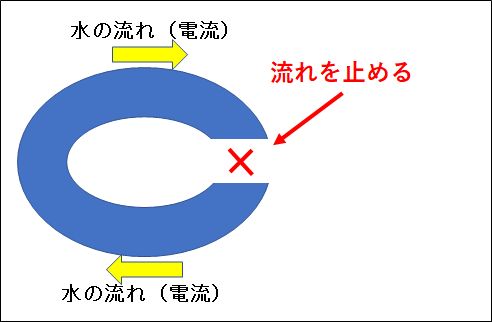

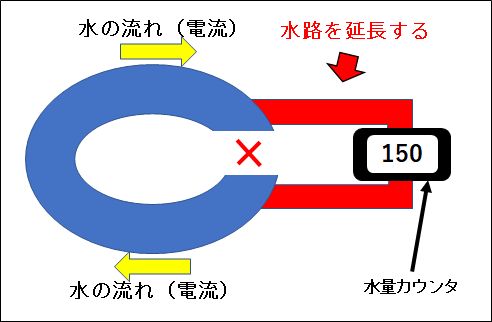

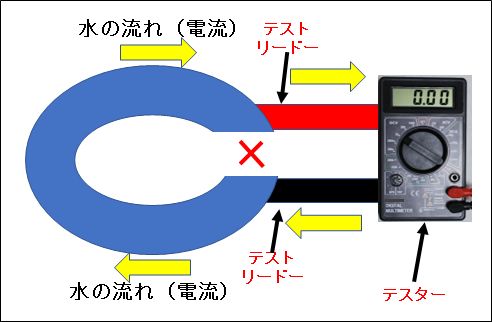

つまり、こういう事です。

①下図の「 ×印 」の所で水の流れを止めます。

②水量カウンタのところまで水路を延長します。

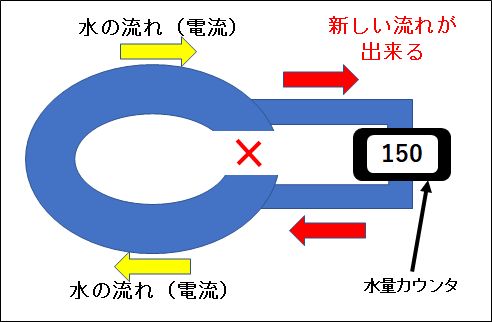

③新しい流れが出来ます。

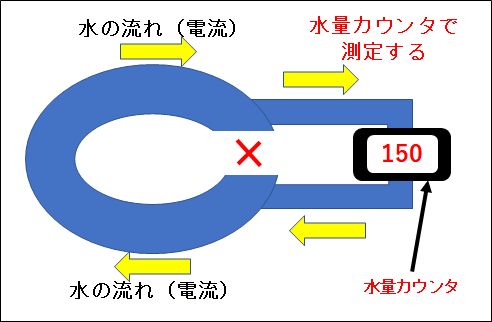

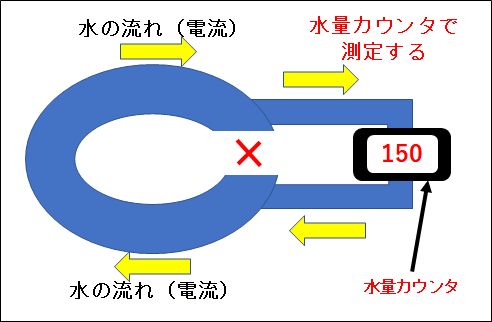

④水量カウンタで水の流れを測定する。

どうですか、測定の方法は何となくイメージは出来ましたか。

測定の方法はイメージ出来ましたが、水路を延長したところが何でかな~って思いました。

直接「 水量カウンタ 」を設置したらダメなんですか?

それは、電流(A)を測定する時は「 テスター 」と「 テストリード 」を使用するため、イメージしやすいように考慮させてもらいました。

実際にテスターの測定方法を見てみてもらうと分かると思います。

少し強引ですが、テスターで測定するなら下図になります。

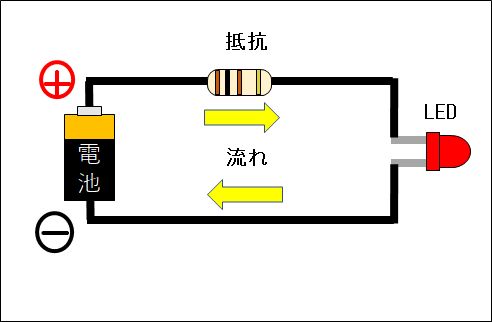

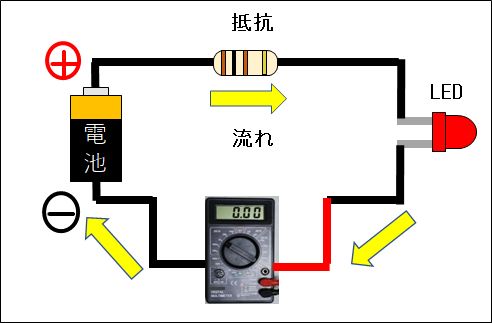

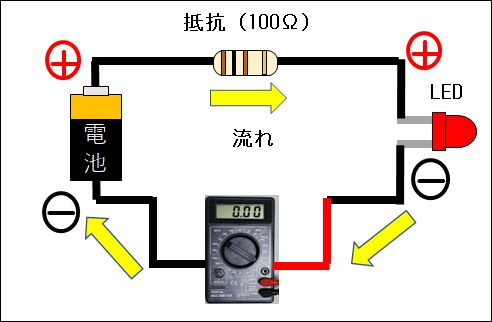

今度は、電気が流れている状態を回路で見てみましょう。

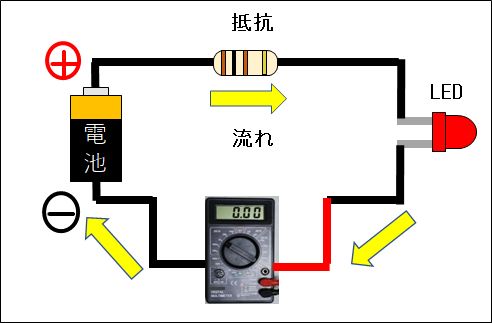

この、電気の流れ(電流)を見るとしたらどうしましょう? 答えは下図になります。

水の流れを確認した時と同じように、電気の流れ(電流)を一度遮断し、テスターに流し込んで測定する形になります。

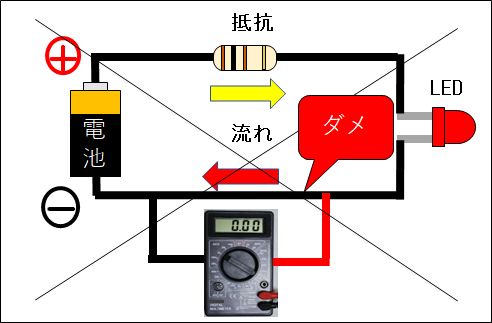

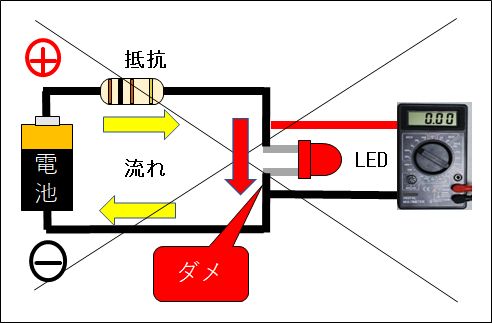

【悪い例】

下図のような測定では、正常な測定が出来ないため注意してください。

悪い例では、どちらも電気の流れを遮断していないため「 赤い矢印 」のように電気が流れてしまいます。そのため、テスターに電気の流れが行かなくなり、電流(A)を測定することが出来ません。

電流(A)の測定を行う時は、電気の流れを遮断してからテスターで測定することがポイントになります。

簡単に言うと、電流(A)を測定する時は「 電気の流れ道にテスターを挟み込む 」ということです。

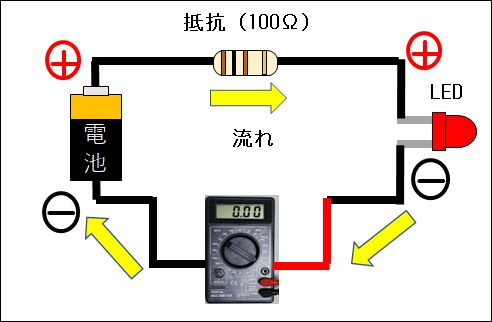

回路の準備

上記でも説明したように、電流(A)の測定を行うためには、「 電気の流れ道にテスターを挟み込む 」必要があります。そのため、事前に「 電子回路 」を作っておきたいと思います。

用意するもの

・乾電池(単三×2本)

・LED(赤色)

・抵抗(100Ω)

・ブレッドボード

・ジャンパー線

・電池BOX

・テスター

回路の計算

本来回路を作成するときは、いろいろと計算しないといけないのですが、今回は事前に計算しておいたので省略したいと思います。そのため、回路を作成する際には下記に気を付けてください。

<注意点>

・LEDは赤色のLEDを使用する。(電圧2.1V、電流20mA程度のものが良い)

・抵抗は100Ω(オーム)程度のものを使用する。

・抵抗のワット数(W)は、1/4W以上(1/4W、1/2W、1W)の物を使用する。

(ワット数(W)については別途講座で説明致します)

・電池は乾電池2本を直列に使用する。(1.5V+1.5V = 約3.0Vの状態で使用)

※ 上記条件のLEDを使用する場合、抵抗の値は「 45Ω程度 」が丁度良いのですが、今回は入手性の良い「 100Ω 」を使用しております。

回路の作成

注:測定を行う時まで電池は入れないでください。

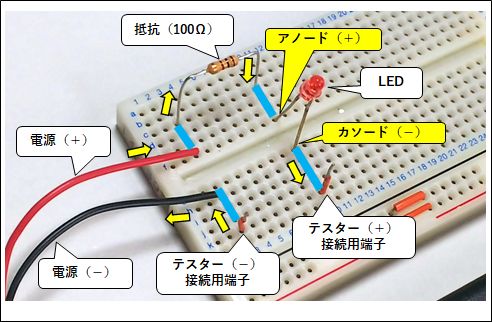

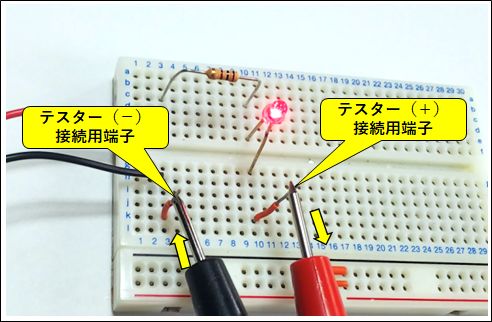

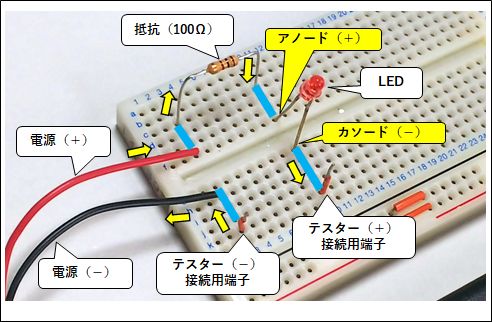

下記の回路図面と、ブレットボードの写真を参考に、回路を作成してみてください。

【回路図】

【ブレッドボード】

・青色の線はブレッドボード内部で繋がっています。

・LEDの+と-の向きに注意してください。

・ブレッドボードの中央の溝は、左右繋がっていないので電気は回り込みません。

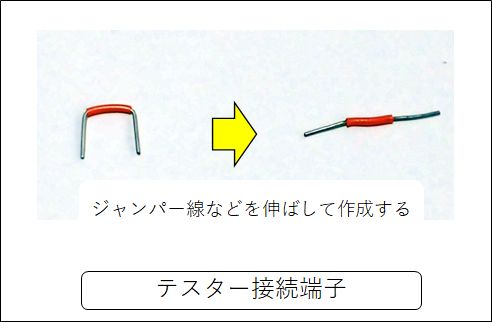

テスターの接続用端子は、ジャンパー線やクリップなどを伸ばして差し込んでください。

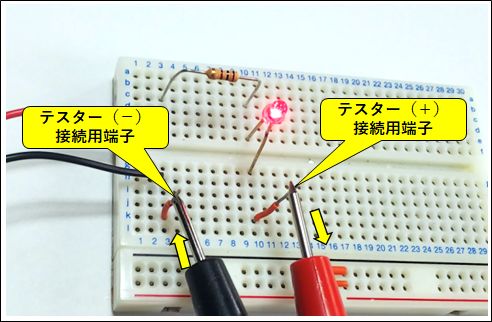

「 テスター接続端子 」は、下図のように測定時にテストリードを当てる場所になります。

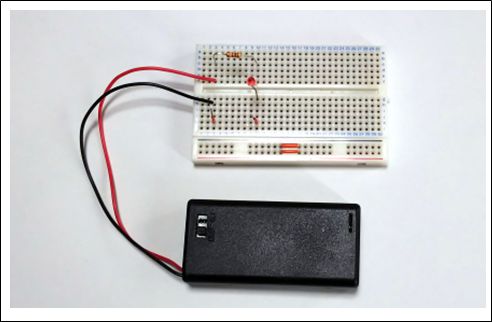

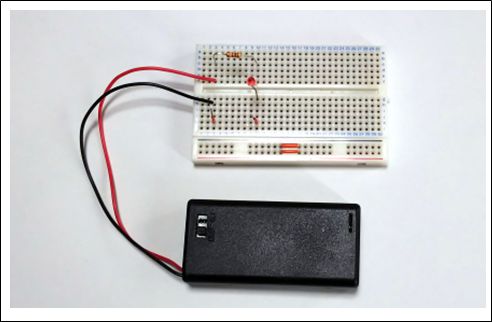

電池BOXからブレットボードへ電源を供給。

※ 電池はまだ入れないでください。

準備は以上になります。

ポイント!

・電気が流れていないと、電流(A)の測定はできない。

・電流(A)の測定は、回路の流れを遮断し、新たな流れをテスターなどで作らないと測定できない。

・LEDの向き(プラス・マイナス)に注意して回路を作る。

■電流の測定について(実習)

ここからは、実際の電流(A)測定について説明したいと思います。

電流の測定(準備の再確認)

実際の測定に入る前に、もう一度準備した内容を確認してください。

二度手間になりますが、実習の前に「 忘れ物や手順に間違えが無いか、注意事項は確認したか 」もう一度確認してから作業に入りましょう。

・乾電池(単三×2本)

・LED(赤色)

・抵抗(100Ω)

・ブレッドボード

・ジャンパー線

・電池BOX

・テスター

<注意!>

・電流(A)と電圧(V)を間違えないようにしましょう。

・大きな目盛り(測定レンジ)から確認しましょう。

電流の測定(実習)

1.テストリードの確認

まず、テスターについているテストリード(赤と黒のケーブル)が、正しく本体に接続されているか確認しましょう。

2.確認方法

テストリードの接続方法は、購入時に添付されている取扱い説明書等に詳しく記載されているので確認頂けたらと思います。念のため、一般的な確認方法を下記に記載しておきますので参考にしてみてください。

<テストリード黒(マイナス)の接続箇所>

入力端子に黒い色がついている方。または、COMと書いてある場所。

<テストリード赤(プラス)の接続箇所>

入力端子に赤い色がついている方。または、V・Ω・mAなどと書いてある場所。

10A、10ADC、などと書いてある場所があると思いますが、ここは大電流を測定する時に使用します。

大電流とは「 0~10A 」を測定するレンジのため、今回の「 0.01A(10mA) 」では使用しませんが、測定結果が予測できない時は「 大電流のレンジ → 小電流のレンジ 」と測定すると良いと思います。

3.大きい目盛り(測定レンジ)から確認していきましょう。

以前も説明ししましたが、手動で測定値の大きさを合わせる時は、一番大きい測定レンジから合わせていきましょう。

例えば、電流(DCA)なら・・

200mA→20mA→2000μA→200μA(アンペア)と大きい単位から順番に確認してください。

※ テスターの測定レンジの値は、各テスターに依存します。

小さいほうから合わせていくと、テスターや部品や装置が壊れてしまいますので必ず大きいほうから確認しましょう。

<注意!>

・小さい単位から合わせていくと、テスターや部品や装置が壊れてしまいますので必ず大きい単位から確認しましょう。

・目盛り(測定レンジ)を変更するときはテストリードを一旦離してから変更してください。

・テスターには、自動的で目盛り(測定レンジ)を合わせてくれる機種もあります。

4.測定用回路の準備

先程作成した電流の測定用回路を準備してください。

【回路図】

【ブレッドボード】

5.テスターの目盛り(測定レンジ)を合わせる

・テスターのロータリースイッチをDC(直流)のA(アンペア)DCAに合わせましょう。

測定レンジは一番大きい単位に合わせましょう。下図を参考にするなら「 DCA(直流アンペア)の200m 」になります。

・余談ですが、通常テスターには、交流(AC)の電流(A)を測定する機能が無いものが多いです。

それはなぜか? 単に使用する機会が少ないから、コストダウンの為に省いているのでしょうね。

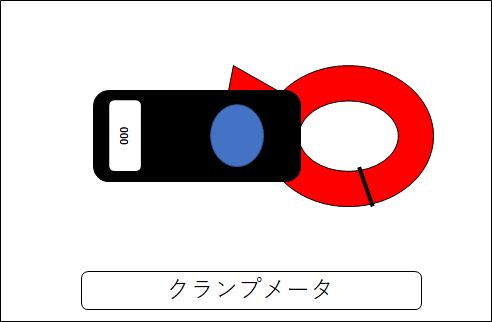

では、交流(AC)の電流(A)を測定するときはどうするのかと言うと、「 クランプメータ 」という測定器を使用することが多いです。

【クランプメータ】

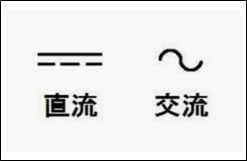

・直流(DC)と交流(AC)を表す記号

「 直流と交流 」を記号で表しているテスターの場合、下図のような記号で記されていると思います。

6.電流の測定

<注意!>

・電気が流れるため気を付けて測定してください。

・測定前に、テスターの測定レンジが正しいかもう一度確認しましょう。

・確認ができたら、作成した測定用回路に「 電池を入れて電源をON 」にしてください。

・下図のように、テストリードの赤(プラス)、テストリードの黒(マイナス)を接続用端子に当ててみましょう。

※ テストリードを逆にするとマイナスの表示になってしまうため注意してください。

・テスターを経由して電気が流れるため、LEDが点灯したと思います。

もし、LEDが点灯していない場合は、乾電池の電源をOFFにして、正常に回路が組めているか、LEDの向きが逆になっていないかなどを確認してください。

・正常に測定が出来ていれば、恐らく画面に「 10.0 」前後の値が表示されたと思います。

今回は「 10mA(ミリアンペア)程度 」の電流(A)が流れる予定なので、「 10.0mA程度 」の表示になっていれば正解です。

・もう一つ測定レンジを下げて「 20m 」にしてみましょう。

・「 10.00 」A(アンペア)程度の値が表示されましたか?

・今回は電流値が約10mA(ミリアンペア)のため、測定レンジは「 DCA 20m 」で測定するのが適正の値になります。

測定レンジは「 200m 」「 20m 」のどちらでも「 10mA 」の測定はできますが、測定レンジがピッタリの「 20mレンジ 」の方がより細かな値(小数点以下が多い値)が測定できるため、「 20mレンジ 」での測定が適正のレンジと言えます。

参考に、各測定レンジで乾電池を測定した時に、画面に表示される値を下記に記載致します。

【参考測定値】

測定レンジ / 画面の表示

200m = 約10.0

20m = 約10.00

2000μ、200μAの測定レンジについて

「 2000μ 」「 200μA 」だと測定レンジが小さくテスターを壊してしまう恐れがあるため注意してください。

「 μA 」を、今回測定した「 mA 」に単位を合わせて考えると、測定範囲を超えてしまっていることが分かると思います。

測定結果「 10.0mA 」

・2000μAレンジ = 測定範囲の最大値は「 2.0mA 」

・200μAレンジ = 測定範囲の最大値は「 0.2mA 」

ポイント!

・測定するときは、大きい目盛り(測定レンジ)から合わせていく。

・小数点以下の表示が多いほうが、より正確な測定値と言える。

■まとめ

LED(発光ダイオード)

・LEDは、電気の流れを一方向にする特徴がある。

・LEDは、プラス、マイナスの方向性がある。

・LEDは、色によって電圧(V)が違う。

電流(A)測定

・測定するときは、大きい目盛り(測定レンジ)から合わせていく。

・小数点以下の表示が多いほうが、より正確な測定値と言える。

ご注意

内容を理解しやすくするため表現を誇張しているが部分があることや、 このサイトの内容が絶対に正しいという保証は出来ません。 また、実作業における破損・傷害等に付きましても保証できないため、ご了承の上お付き合い頂けたら幸いです。