今回は、直列と並列についてと、キルヒホッフの法則について説明したいと思います。

■直列と並列

はじめに

先生~。

何ですか。

この前買った“ピンクのLED”を並べて光らせたら可愛いと思うんですけど、“ピンクのLED”を3個並べて使いたい場合、電池って何個使ったらいいんですか?

う~ん。

答えを教えても良いのですが、折角なのでLEDを並べて点灯させる方法について覚えてみませんか。

そうですね~。

自分で理解しておいた方が便利そうだし教えてください。

では、これから数回に分けて「 LEDを並べて点灯させる方法 」について説明したいと思います。

主な内容は下記になります。

【主な内容】

・直列と並列

・キルヒホッフの法則

・LEDの並列と直列

・LEDの直列と並列の計算方法

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

直列と並列とは

LEDを並べて点灯させたい場合、LEDを「 直列 」又は「 並列 」に繋げてあげる必要があるため、まずは「 直列 」と「 並列 」について説明したいと思います。

さくらさん、「 直列 」と「 並列 」って言葉を聞いたことありますか。

え~っと。

「 直列 」と「 並列 」って言葉は聞いたことあるけど、正直あまり詳しくはないです。

そうですか~。

では、「 直列 」と「 並列 」について簡単に説明しますね。

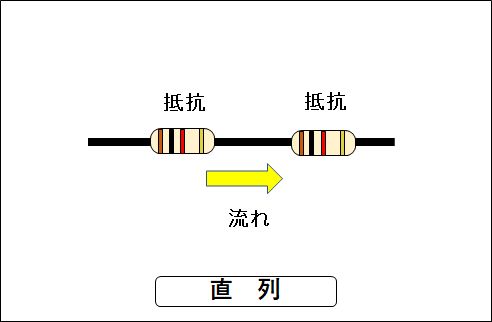

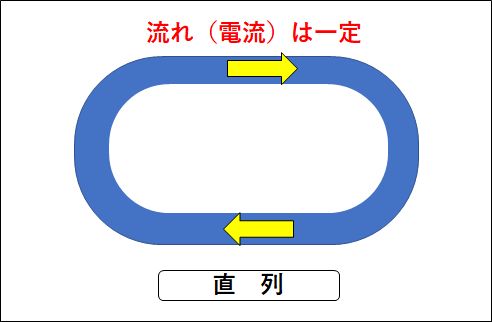

【直列とは】

「 直列を簡単に説明すると、回路(電子部品)を一本道で繋げること。 」

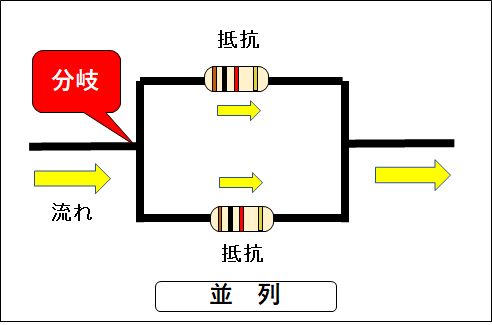

【並列とは】

「 並列を簡単に説明すると、回路(電子部品)を平行に分岐させること。 」

と言う感じになります。

そこまで難しくはないですよね。

そうですね。

では、上記を踏まえて「 直列 」と「 並列 」について、もう少し詳しく説明したいと思います。

直列とは

直列とは、回路(電子部品)を「 一本道 」で繋げることを言います。

回路(電子部品)を「 一本道 」で繋げているため、一か所でも部品が壊れると電気が流れなくなってしまいます。

そうなんですね~。

また、電気の流れを表す「 電流(A) 」は、どこで測定しても「 一定 」になる特徴があります。

直列に抵抗(電子部品)を接続した場合、「 電圧(V) 」は、抵抗の大きさに比例して大きさが変化します。

このことを、電圧(V)の大きさが分かれるという意味で「 分圧 」と言います。

どういうことですか?

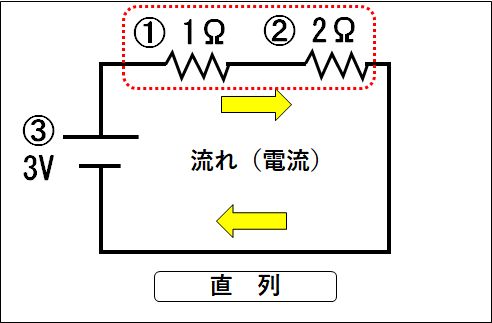

例えば、下図のように「 直列に抵抗が繋がった回路 」があった場合ですが。

※ 分かりやすくするため数値などを誇張して表現しております。実際の回路は作成しないでください。

「 ① 1Ω : ② 2Ω 」は、比率で言うと「 1 対 2 」ということが言えますよね。

そうですね。

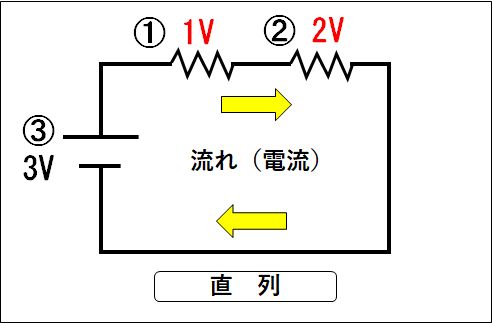

電源電圧の「 3V 」を抵抗の比率に合わせると、「 ① 1V 対 ② 2V 」になるため、下図のような結果になります。

なるほど~。

このように、「 抵抗の大きさに比例して電圧(V)の大きさが変化する 」ことを「 分圧 」と言います。

また、「 ① 1V と ② 2V 」の合計が「 ③ 3V 」ということも言えます。

※ この現象については下記「 キルヒホッフの法則 」にて説明したいと思います。

【直列の特徴】

・回路は一本道。

・一本道なので、部品が一か所壊れると電気が流れなくなる。

・一本道なので、電流(A)の値はどこでも一定。

・電圧(V)は、①と②の合計が③。

・直列の時、電圧(V)が抵抗の大きさに比例して分かれることを分圧と言う。

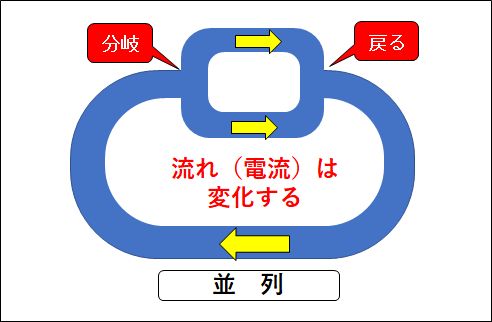

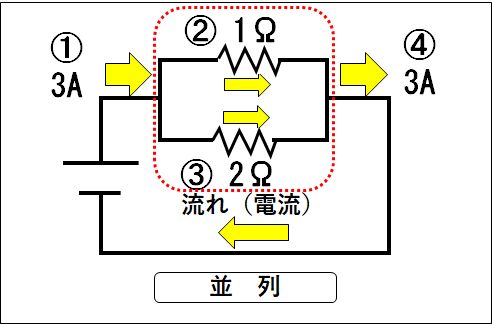

並列とは

並列とは、回路(電子部品)を「 平行に分岐 」させると言うことです。

並列の「 電流(A) 」は、抵抗の大きさに比例して大きさが変化します。このことを、電流(A)の大きさが分かれるという意味で「 分流 」と言います。

あれ?

直列では「 電圧が変化 」したけど、並列では「 電流が変化 」するんですね。

そうですね。

「 直列 」と「 並列 」は「 電圧と電流の特徴 」が逆になると覚えてもらえたら分かりやすいと思います。

わかりました。

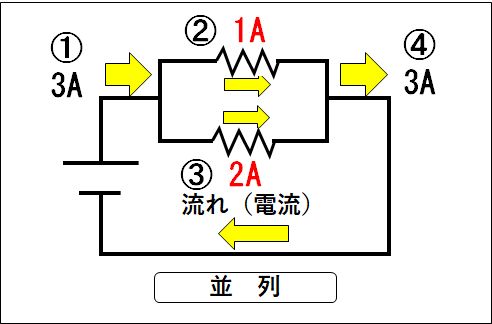

では、並列ではどのように「 電流(A) 」が変化するか見てみましょう。

下図の抵抗の値「 ② 1Ω : ③ 2Ω 」を比率にした場合、「 1 対 2 」ということが言えますよね。

※ 分かりやすくするため数値などを誇張して表現しております。実際の回路は作成しないでください。

そうですね。

①の電流(A)「 3A 」を抵抗の比率に合わせると、「 ② 1A 対 ③ 2A 」になるため、下図のような結果になります。

このように、「 抵抗の大きさに比例して電流(A)の大きさが変化する 」ことを「 分流 」と言います。

なるほど~。

また、下図からも分かるように、並列により流れが「 分岐された時は電流(A)が小さく 」なっていますが、再び「 合流した時には元の大きさ 」に電流(A)は戻ります。

※ この現象については下記「 キルヒホッフの法則 」にて説明したいと思います。

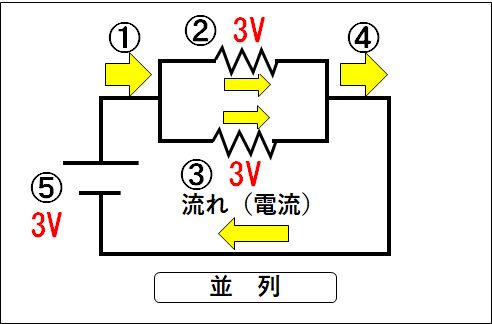

並列回路の「 電圧(V) 」については、下図(②③)のようにどこで部品を測定しても「 一定 」になる特徴があります。

【並列の特徴】

・回路は平行に分岐。

・電流(A)の大きさは、②③では分岐され値が小さくなり、合流したら戻る。(電流(A)の値は抵抗値に比例する)

・電流(A)が分岐されることを分流と言う。

・電圧(V)は②③どちらも同じ。(上のような回路の場合②③全て電圧(V)は一定)

ポイント!

・直列と並列には違いがある。

・直列は一本道。

・並列は平行に分岐。

・直列の時、電圧(V)が抵抗の大きさに比例して分かれることを分圧と言う。

・並列の時、電流(A)が分岐されることを分流と言う。

■キルヒホッフの法則

はじめに

ここからは、LEDを「 直列 」または「 並列 」に繋げた時に、回路上で電流(A)と電圧(V)がどのような動きをしているのか知ってもらうため、

「 キルヒホッフの法則 」という電気回路の「 法則 」について説明したいと思います。

キルヒホッフの法則とは

「 キルヒホッフの法則 」とは、回路上の電流(A)と電圧(V)を扱う際の法則で、「 キルヒホッフの第一法則 」と「 キルヒホッフの第二法則 」が存在します。

私もそうですが、「 公式とか、法則とか 」と聞くと何やら難しそうと身構えてしまいますが、「 キルヒホッフの法則 」は、実はそんな難しいことは言っていないのでお付き合い頂けたらと思います。

キルヒホッフの第一法則

流れ込む電流の総和と、流れ出る電流の総和は等しい

はいっ先生、よく分かりません。

そうですね。そのままでは分かりにくいと思いますので、もう少し詳しく説明したいと思います。

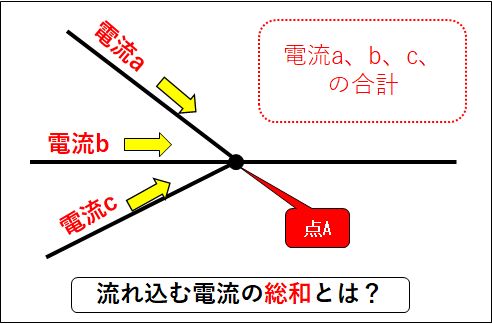

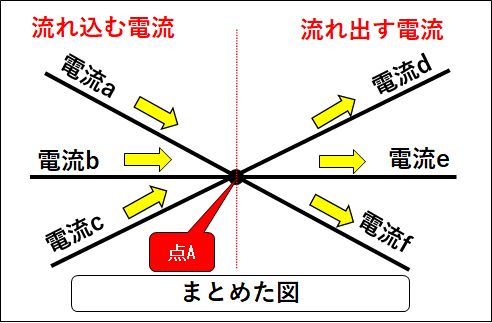

流れ込む電流の総和とは

まず、前半に記述されている「 流れ込む電流 」部分を考えてみましょう。

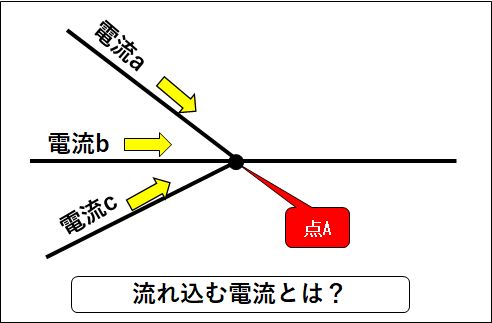

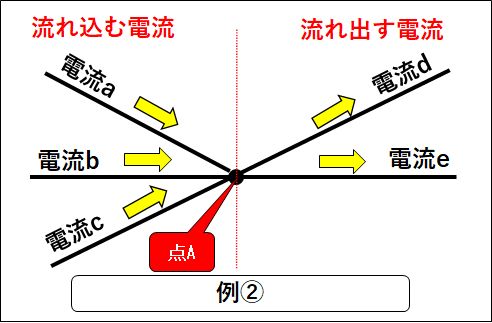

例えば、下図のように回路の合流地点「 点A 」に向かって電流が流れ込んでいる回路をイメージしてください。

この点Aに向かって流れ込んでいる電流が、「 流れ込む電流 」になります。

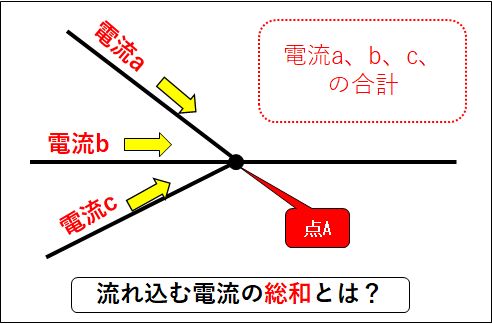

次に「 総和 」部分ですが、総和とは「 全ての和 」という意味になります。

つまり、「 流れ込む電流の総和 」とは、「 電流a 」「 電流b 」「 電流c 」の合計と言う意味になります。

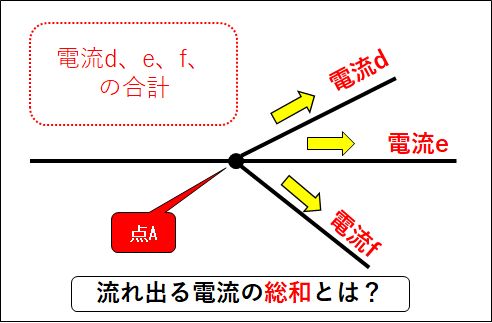

流れ出る電流の総和とは

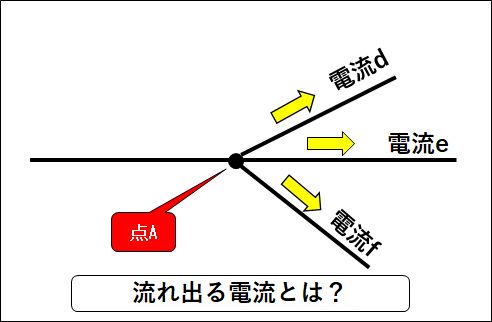

今度は「 流れ込む電流の総和と、流れ出る電流の総和は等しい 」の後半の「 流れ出る電流の総和 」部分について考えてみましょう。

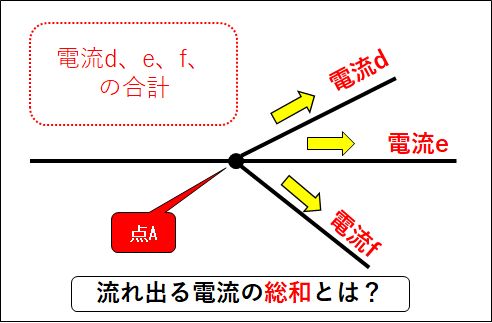

まず、「 流れ出る電流 」部分は、下図のように回路の分岐地点「 点A 」から流れ出ている電流「 電流d 」「 電流e 」「 電流f 」を意味します。

「 総和 」は先ほどと同様の「 電流d 」「 電流e 」「 電流f 」の合計と言う意味になります。

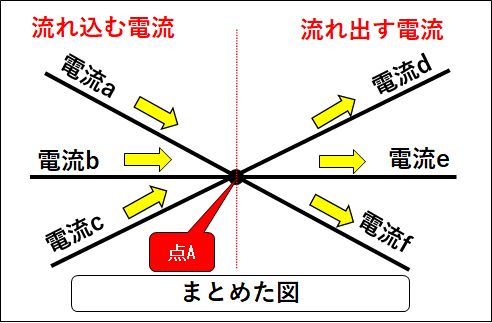

等しいとは

ここまでの内容を踏まえて、「 流れ込む電流の総和と流れ出る電流の総和は等しい 」の「 等しい 」という部分を考えてみましょう。

「 等しい 」とは、「 点Aより左側の合計(電流a、b、c) 」と「 点Aより右側の合計(電流d、e、f) 」は等しいと言うことです。

上の二つの図を一つにまとめると、下図のように表すことが出来ます。

つまり「 流れ込む電流の総和と、流れ出る電流の総和は等しい 」とは、点Aを挟んだ「 左側の全部の合計 」と「 右側の全部の合計 」は「 等しいと言うことです 」

「 電流a + 電流b + 電流c 」=「 電流d + 電流e + 電流f 」

なるほど~。

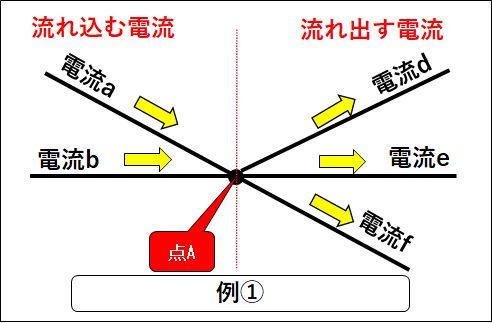

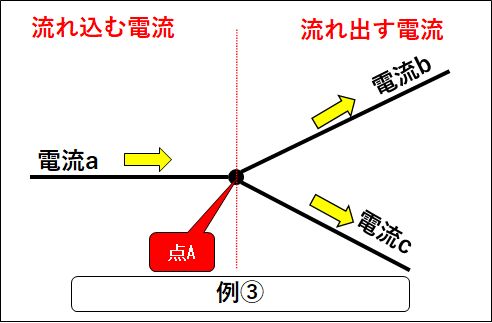

じゃ~こういう場合はどうなるんですか?

回路の「 合流する数 」が変わっても、「 分岐する数 」が変わっても、点Aを挟んだ「 左側の電流の合計 」と「 右側の電流の合計 」は等しくなります。

へ~。

電流って面白いですね。

そうですね。

キルヒホッフの第一法則を回路図で考えてみよう!

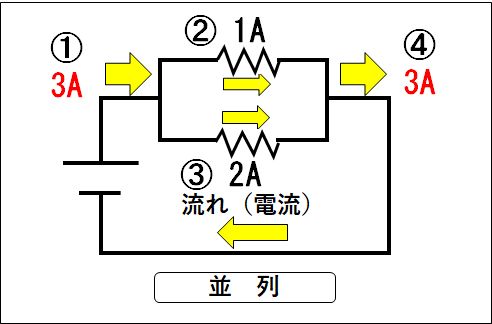

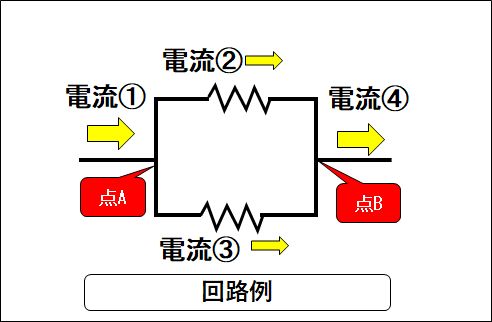

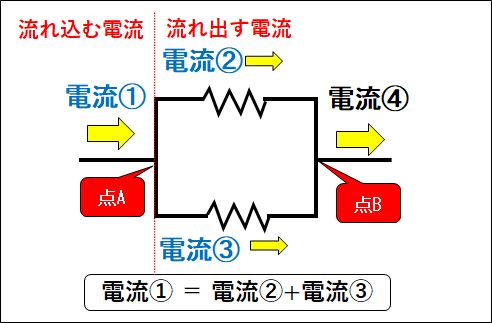

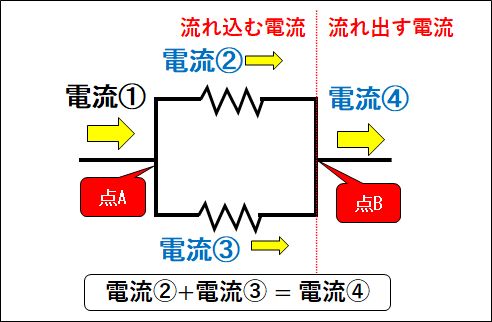

例えばこのような並列回路があったとします。

このとき、分岐地点「 点A 」に注目して電流の流れを考えると、

点Aより左側の「 電流① 」と、点Aより右側の「 電流②と電流③の合計 」は等しいと言うことが言えます。

今度は合流地点「 点B 」に注目して電流の流れを考えると、

点Bより左側の「 電流②と電流③の合計 」と点Bより右側の「 電流④ 」は等しいと言うことが言えます。

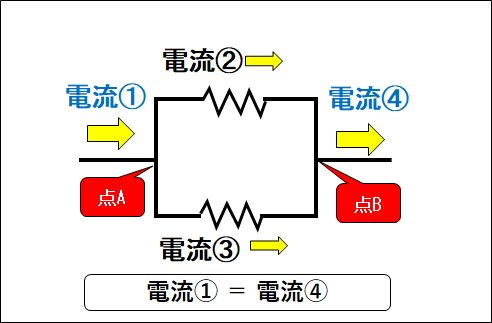

ここからは応用編ですが、このような「 分岐しても再び同じ合流地点に戻ってくる 」回路の場合、

電流① = 電流② + 電流③

電流④ = 電流② + 電流③ ということが言えます。

ということは、「 電流① 」と「 電流④ 」は等しいと言うことも言えますね。

最後にまとめると、キルヒホッフの第一法則

「 流れ込む電流の総和と、流れ出る電流の総和は等しい 」とは、

「 流れ込んでくる電流の合計 」と「 流れ出す電流の合計 」は「 等しい 」と言うことになります。

キルヒホッフの第二法則

閉じられた回路上の起電力の総和と、電圧降下で消費される電圧の総和は等しい

う~ん。

「 総和 」はさっき教わったんで分かるけど、他の部分がさっぱりです・・・。

初めて聞く言葉もあると思いうので、こちらももう少し分かりやすく説明したいと思います。

は~い。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

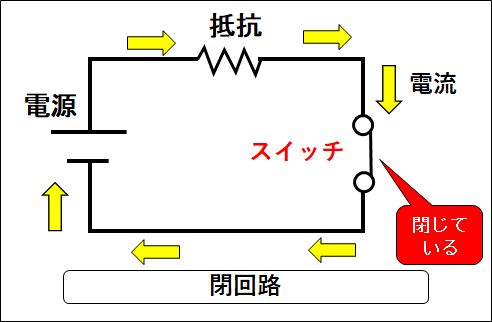

閉じられた回路とは

まず、「 閉じられた回路 」について説明したいと思います。

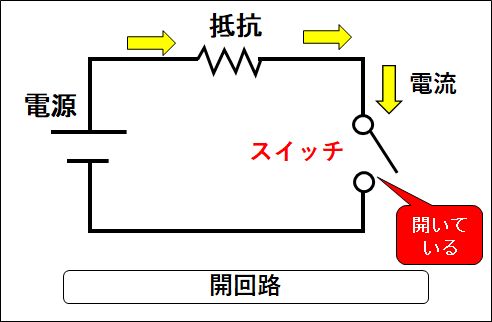

「 閉じられた回路 」は「 閉回路(へいかいろ) 」などとも言い、その逆を意味する「 開回路(かいかいろ) 」と言うものも存在します。

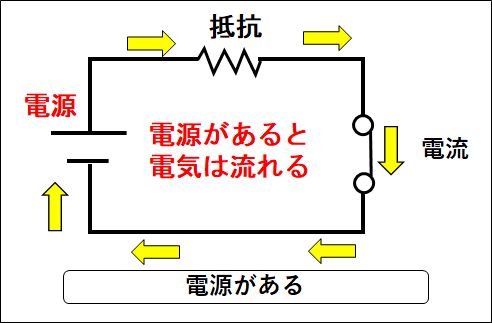

「 閉回路(へいかいろ) 」と言うのは、下図のように「 スイッチが閉じている 」状態、電源ONで電気が流れている状態のことを言います。

「 開回路(かいかいろ) 」と言うのは、下図のように「 スイッチが開いている 」状態、電源OFFで電気が流れていない状態のことを言います。

つまり、「 閉じられた回路 」を簡単に言うと、「 ちゃんと回路が繋がっていて電気が一周できる状態 」と言う意味になります。

「 開く 」って聞くと「 電源ON 」っぽいイメージですけど・・・

こうして図で見ると「 スイッチが開いている 」状態は回路が繋がっていないので、「 電源がOFF 」になるんですね。

そうですね。

少しややこしいですが、スイッチの「 開閉 」で考えると分かりやすいですよね。

起電力とは

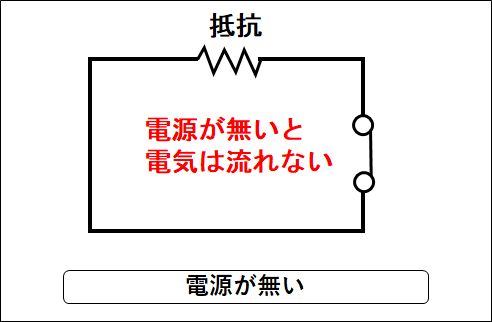

「 起電力 」を簡単に言うと、電源や電池など、電流(A)を発生させる装置のことを言います。

例えば、回路を作成しても、電源や電池が無いと電気の流れが発生しないのは容易に想像できますよね。

回路に電気を流すためには「 電気の流れを発生させる装置(電源や電池) 」が必要と言うことです。

この「 電気の流れを発生させる装置(電源や電池) 」のことを「 起電力 」と言います。

※ 起電力を詳しく説明すると難しくなるので、ここでは「 電流を発生させる装置 」という程度の理解で大丈夫です。

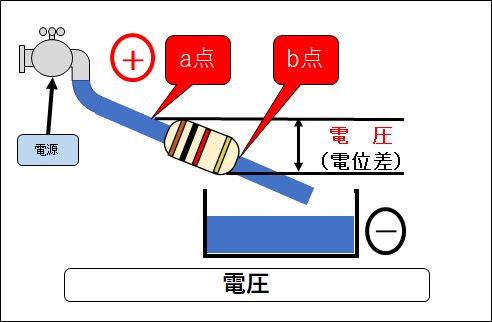

電圧降下とは

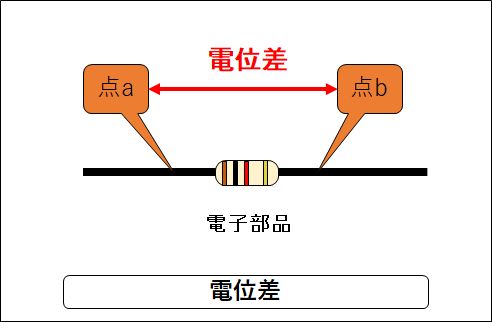

「 電圧降下 」とは、回路の中で使われている電子部品の両端の「 電位差 」のことを言います。

例えば下図の場合、「 点a 」と「 点b 」の電位差のことを「 電圧降下 」と言います。

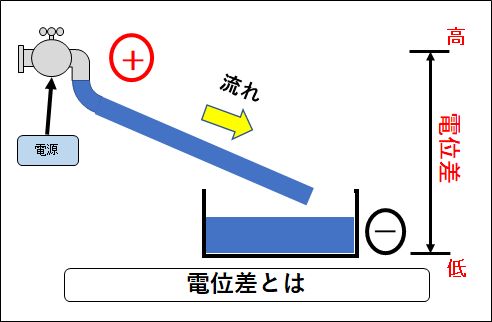

電位差とは

はいっ先生、電位差ってなんですか?

「 電位差 」とは、よく電気の流れを水で表現していますが、電気も水のように高い方(プラス)から低い方(マイナス)へ流れる性質があります。この高低差を「 電位差 」と言います。

この電位の差「 点a 」と「 点b 」の2点間の差を測定したものがいわゆる「 電圧(V) 」になります。

なるほど~。

電圧ってそういう意味だったんですね。

そうですね。

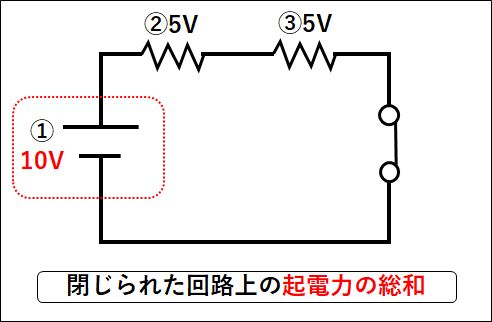

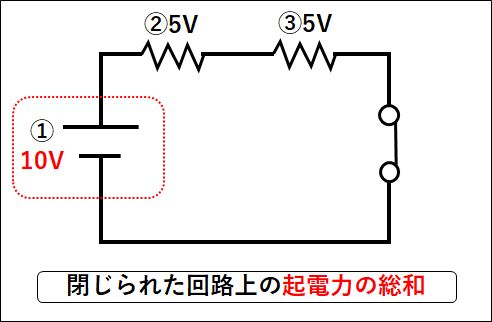

閉じられた回路上の起電力の総和とは

「 キルヒホッフの第二法則 」の説明に戻りますが、「 閉じられた回路上の起電力の総和と、電圧降下で消費される電圧の総和は等しい」の前半部分「 閉じられた回路上の起電力の総和 」について説明したいと思います。

は~い。

「 閉じられた回路上の起電力の総和 」を言い換えると「 ちゃんと繋がった一周する回路上の電源装置の電圧合計 」と言う感じでしょうか。

下図のような回路の場合、①の「 10V 」になりますね。

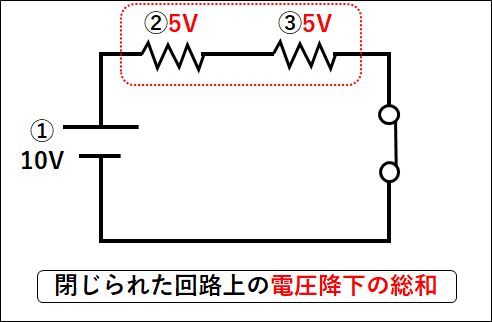

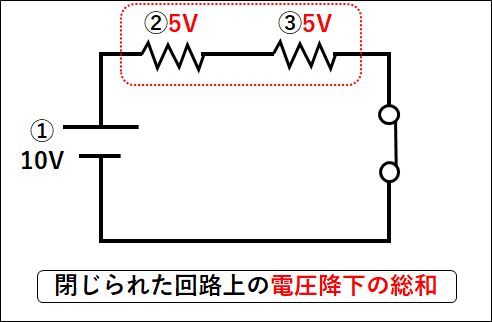

閉じられた回路上の電圧降下で消費される電圧の総和とは

後半部分の 「 閉じられた回路上の、電圧降下で消費される電圧の総和 」を言い換えると、「 ちゃんと繋がった一周する回路上の電子部品で消費する電圧の合計 」という感じになります。

下図のような回路の場合、「 ② 5V + ③ 5V 」の合計「 10V 」になります。

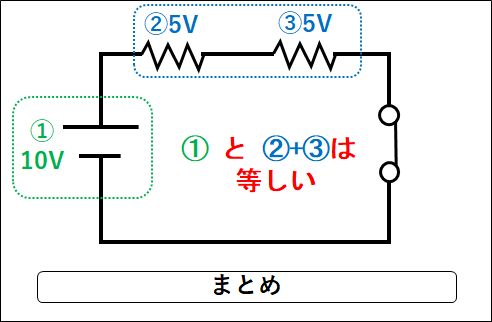

等しいとは

「 閉じられた回路上の起電力の総和と、電圧降下で消費される電圧の総和は等しい 」の「 等しい 」とは。

下図の「 ① 10V 」と「 ② 5V と ③ 5V の合計 」は等しいと言う意味になります。

最後にまとめると、キルヒホッフの第二法則

「 閉じられた回路上の起電力の総和と、電圧降下で消費される電圧の総和は等しい 」とは、

ちゃんと繋がった一周する回路上の「 電源装置の電圧合計 」と「 電子部品で消費される電圧の合計 」は「 等しい 」と言うことになります。

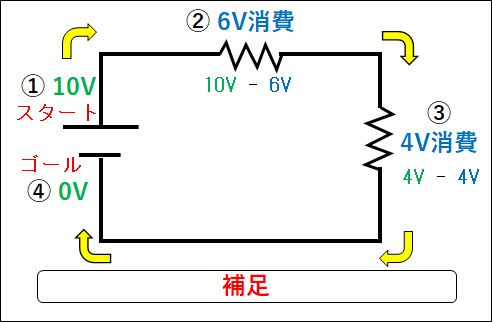

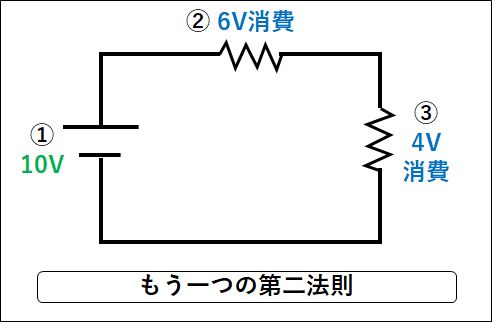

もうひとつの「 第二法則 」

補足になりますが、キルヒホッフの第二法則は、「 閉じられた回路上の起電力の総和と、電圧降下で消費される電圧の総和は等しい 」の他に、下記のような言われ方もします。

閉じられた回路上の起電力の総和は、回路を一定方向に進んだ場合、その電圧の総和はゼロになる

これは、単純に考え方を「 足し算 」と「 引き算 」で言い回しを変えただけです。

どういうことですか?

例えば、下図のような回路の場合、スタート地点の「 電源は10V 」ですが、回路をぐるりと一周回ると途中で電圧を消費して、最後は「 電圧を全て使い切って 0V 」になっているという考え方です。

【解説】

①のスタート時は「 10V 」。

②で6Vを消費するため、「 10V – 6V 」で「 4V 」残る。

③で4Vを消費するため、「 4V – 4V 」で「 0V 」になる。

④のゴールでは「 0V 」。

下記の「 足し算の考え方 」と「 引き算の考え方 」のような違いです。

【足し算の考え方】

電源:10V 消費電圧:6V、4Vの時、電源と消費する電圧は等しいよね。

「 10V 」と「 6V + 4V 」は等しいよね。

【引き算の考え方】

電源:10V 消費電圧:6V、4Vの時、電源から消費する電圧を引いたらゼロになるよね。

「 10V 」引く「 6V 」引く「 4V 」は「 ゼロ 」になるよね。

なるほど~。

どちらも同じ回路のことを、違う視点で言っているだけですね。

資料や教材によって、どちらの視点で説明しているのか変わってきますので紹介させて頂きました。

ポイント!

・キルヒホッフの法則には「 第一の法則と、第二の法則 」がある

・第一の法則「 電流は分岐されなければ、回路上ではずっと値は変わらない。 」

・第二の法則「 閉じられた回路上では、電源(電池)の値と、回路を一周した時位に消費される電圧の合計は等しい。 」

■まとめ

直列と並列

・直列と並列には違いがある。

・直列は一本道。

・並列は平行に分岐。

・直列の時、電圧(V)が抵抗の大きさに比例して分かれることを分圧と言う。

・並列の時、電流(A)が分岐されることを分流と言う。

キルヒホッフの法則

・キルヒホッフの法則には「 第一の法則と、第二の法則 」がある

・第一の法則「 電流は分岐されなければ、回路上ではずっと値は変わらない。 」

・第二の法則「 閉じられた回路上では、電源(電池)の値と、回路を一周した時位に消費される電圧の合計は等しい。 」

ご注意

内容を理解しやすくするため表現を誇張しているが部分があることや、 このサイトの内容が絶対に正しいという保証は出来ません。 また、実作業における破損・傷害等に付きましても保証できないため、ご了承の上お付き合い頂けたら幸いです。