今回は、「直列接続」と「並列接続」を組み合わせた時の「合成抵抗」の計算方法について説明したいと思います。

■はじめに

前回は、「 直列接続のみ 」「 並列接続のみ 」の合成抵抗について説明しましたが、今回は「 直列接続と並列接続 を組み合わせた時の 合成抵抗 」について説明したいと思います。

※ 説明は「 直流電源回路(DC) 」での説明になります。

■「直列接続と並列接続」を組み合わせた回路について

「 直列接続のみ 」「 並列接続のみ 」の合成抵抗の計算の仕方は前回教えてもらったけど、「 直列接続と並列接続 を組み合わせた時の 合成抵抗 」ってどうやって計算するんですか?

「 直列のみ 」「 並列のみ 」の計算方法が分かっていれば、

「 直列と並列 を組み合わせた時の 合成抵抗 」は計算が長いだけで、

内容としてはそんなに難しくありませんよ。

そうなんですか~

そうですね。

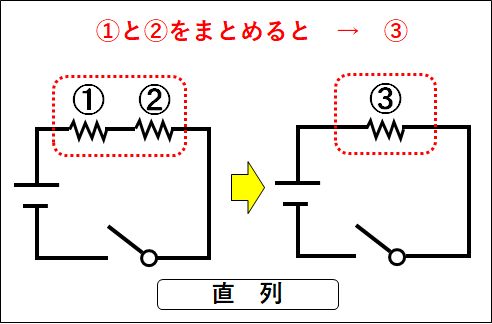

例えば、下図のように、抵抗「 ①と② 」を使用した回路の時、

抵抗「 ①と② 」を一つにまとめられれば、

回路上の抵抗は「 ③ 」一つになって、

「 電圧や電流 」など、色々な計算をする時に分かりやすくなりますよね。

そうですね。

「 ③ 」は、抵抗「 ①と② 」の合計値、

つまり「 合成抵抗 」になるということは分かりますか。

はい。

分かります。

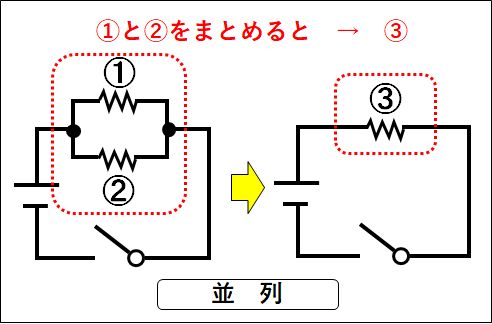

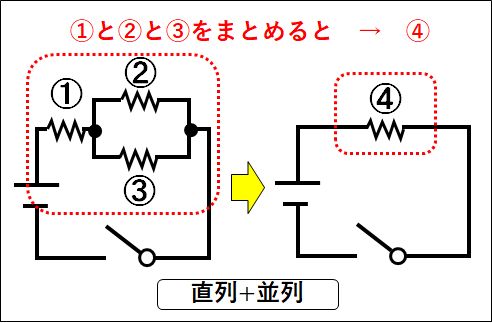

「 直列接続 」と「 並列接続 」の抵抗が組み合わさっている下図のような複雑な回路も、「 ①②③ 」をまとめて一つの大きな抵抗と考えてしまえば、

「 ④ 」一つになって分かりやすくなりますよね。

そうですね。

このように、「 直列接続 」と「 並列接続 」の抵抗が組み合わさっている回路の場合は、「 直列接続と並列接続を一つにまとめる 」ことで、合成抵抗を計算します。

へ~

なんとなく計算の方法は分かったけど、

「 実際の回路も変える必要 」ってあるんですか?

いえいえ、あくまでも計算する時に分かりやすく頭の中でイメージするだけで、

実際の回路はそのままで大丈夫ですよ。

あまり難しく考えずに、

直列だけの接続でも、並列だけの接続でも、両方を組み合わせた接続でも、

複数の抵抗を大きなひとつの抵抗のかたまりにしたものを、「 合成抵抗 」と呼ぶ

と覚えたら良いと思います。

は~い。

■「直列接続+並列接続」の合成抵抗の求め方(学習)

説明

先生、さっき言ってた、

抵抗の「 直列接続 + 並列接続 」の計算ってどうにするんですか?

抵抗の「 直列接続 + 並列接続 」の計算方法は、

「 並列接続の計算 」と「直列接続の計算 」を

ひとつひとつ順番にしてあげれば計算できますよ。

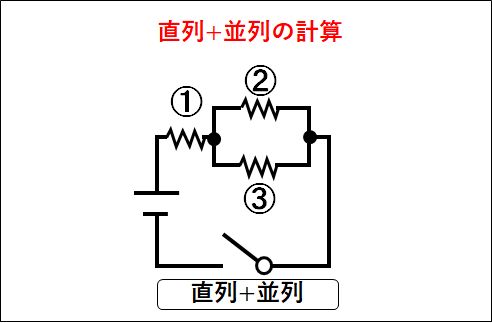

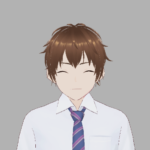

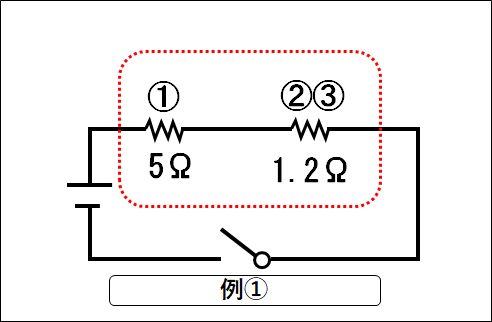

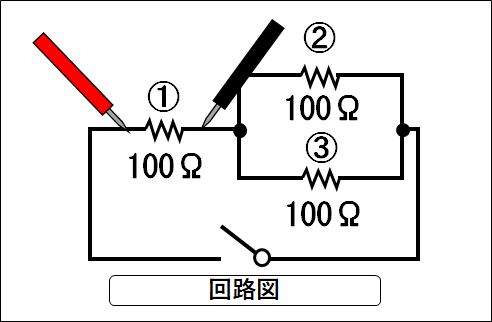

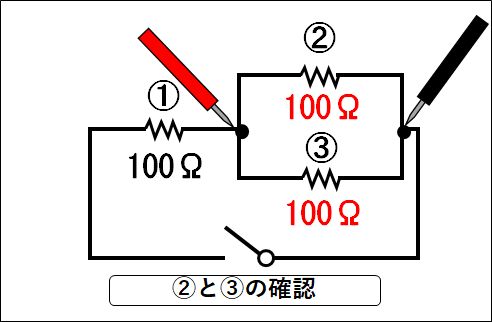

例えば下図のような回路の場合は、

「 ②と③ 」の計算をした後、

「 ① 」と「 ②と③の合計 」を計算します。

なんだか難しそう・・・。

抵抗の数が増えると計算が長くなるため難しそうに感じてしまいますが、

計算が長くなるだけで難しくは無いと思いますよ。

計算

では、実際にいくつか計算をしてみたいと思います。

【例①】

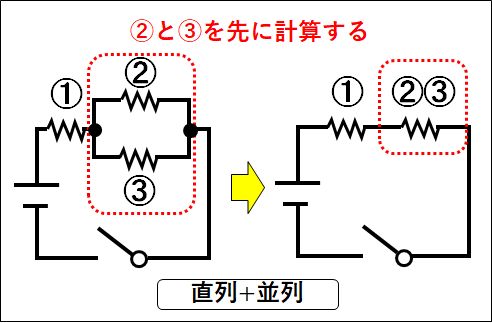

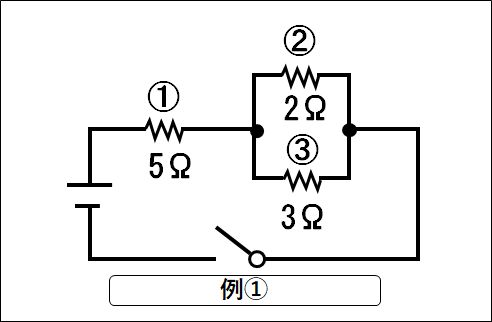

例①の場合、

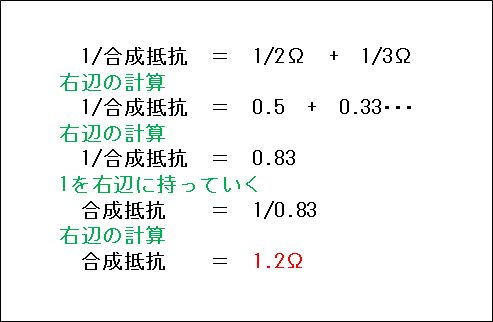

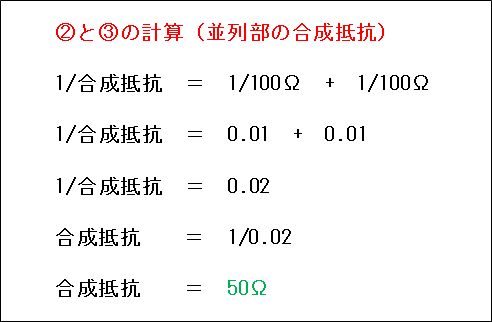

まずは並列接続の「 ②と③ 」を計算してあげます。

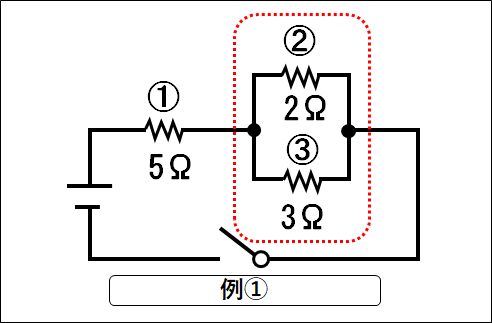

②と③の合成抵抗は、並列接続の計算式を使い、

「 1/合成抵抗 = 1/2Ω + 1/3Ω 」で導き出することが出来ます。

②と③の計算の結果(合成抵抗)は「 約 1.2Ω 」になります。

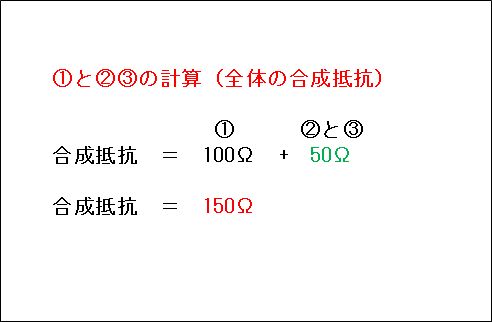

「 ②と③ 」の合成抵抗が導き出せたら、

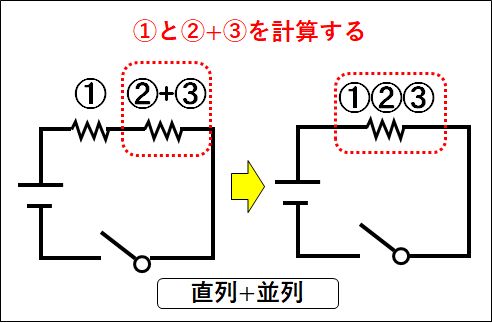

「 ① と ②③の答え 」を計算します。

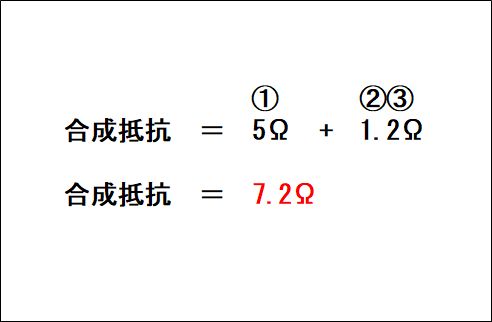

直列接続の計算式を使用し「 ①は5Ω 」「 ②③は1.2Ω 」を当てはめると、

①と②③の計算は、

「 合成抵抗 = 5Ω + 1.2Ω 」で計算することが出来ます。

計算の結果、

「 例①回路 」全体の合成抵抗は、「 約 7.2Ω 」になります。

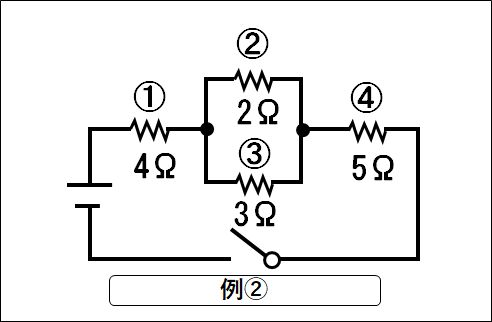

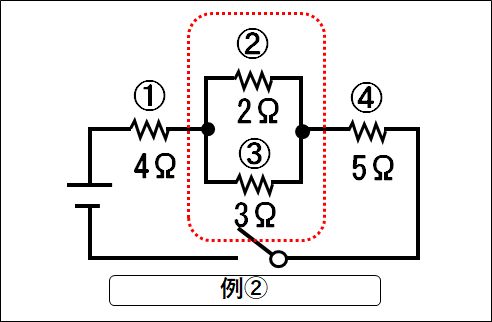

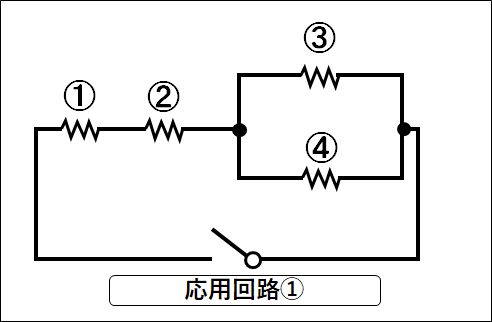

【例②】

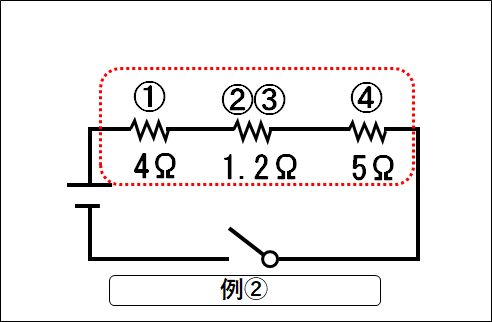

今度はもう少し複雑な回路の計算をしたいと思います。

例②の場合も、

まずは並列接続の「 ②と③ 」を計算してあげます。

②と③の計算は、並列接続の計算式を使い、

「 1/合成抵抗 = 1/2Ω + 1/3Ω 」で導き出すことが出来ます。

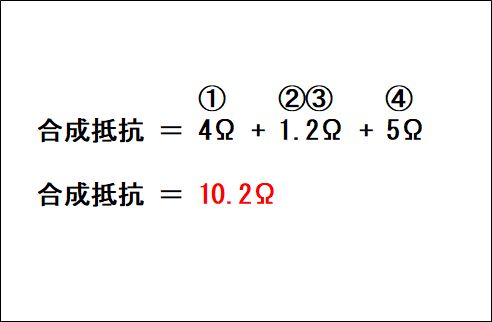

「 ②と③ 」の合成抵抗が計算出来たら、

「 ① と ②③の答え と ④ 」を計算します。

直列接続の計算式を使用し

「 ①は4Ω 」「 ②③は1.2Ω 」「 ④は5Ω 」を当てはめると、

①と②③と④の計算は、

「 4Ω + 1.2Ω + 5Ω 」で計算することが出来ます。

計算の結果、

全体の合成抵抗は、「 約 10.2Ω 」になります。

このように、抵抗の数が増えると計算が長くなりますが、

「 直列接続の計算方法 」と「 並列接続の計算方法 」を使ってあげることで

抵抗の合成抵抗を計算することが出来ます。

計算式が長くなると複雑に感じるけど、

ひとつひとつ計算していったら意外と簡単に答えが分かるものですね。

そうですね。

■「直列接続+並列接続」の合成抵抗の求め方(実習)

では、抵抗の値を実際に測定してみましょう。

準備

【用意する物】

・テスター

・抵抗(複数個)

・ブレッドボード

※ 抵抗は「 100Ω 」の抵抗が無ければ、手持ちのもので代用して頂ければ問題ありません。

※ スイッチはOFFのため、「スイッチ」を用意する必要はありません。

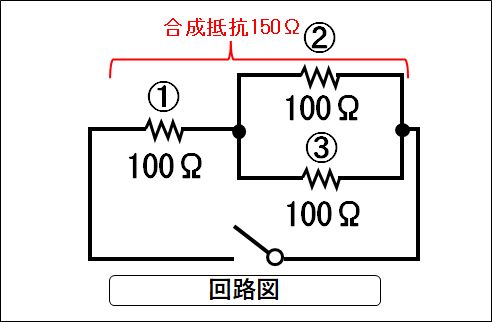

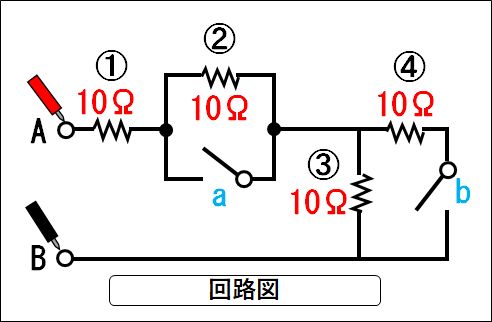

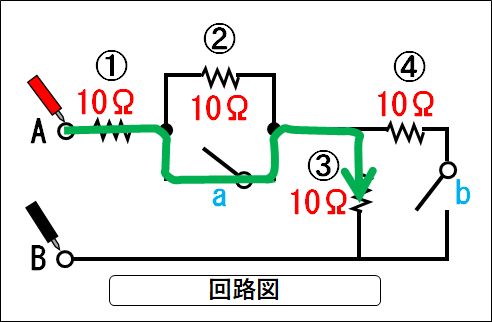

回路図

直列と並列に接続された回路を作成します。

※ スイッチの接続は必要ありません。

※ 電源(乾電池)の接続は必要ありません。

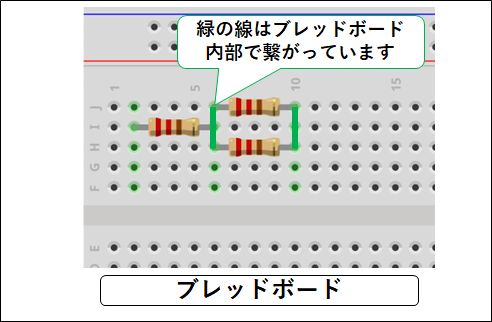

ブレッドボード図

下図はブレッドボード接続時の例になります。

上記回路図の配線になれば、別の形になっても問題ありません。

計算式

測定

1.テスターの確認。

・テスターにテストリードが接続されていることを確認してください。

・テストリードの接続箇所の確認をしてください。

・黒いテストリード: COM

・赤いテストリード: V、Ω、mAなど

・測定レンジを「 抵抗(Ω) 」に合わせてください。

2.「 0Ω 」の確認

・テスターの測定レンジを「 抵抗(Ω) 」に合わせ、テストリードをくっつけ、「 0Ω 」の確認を行ってください。

・0Ω確認時のテスターの測定レンジは、0Ωが確認できれば問題ありませんが、あまり大きすぎず、小さすぎない設定が好ましいと思います。迷う方は、「 2000Ω~200k 」程度に合わせて確認してください。

3.抵抗単体の値を確認しましょう

・「 抵抗① 」「 抵抗② 」「 抵抗③ 」の値を確認しましょう。

・テスターの測定レンジを調整し、「 100Ω 」が確認できればOKです。

4.並列部の合成抵抗の値を確認しましょう

・「 抵抗② 」と「 抵抗③ 」の合成抵抗を確認しましょう。

・テスターの測定レンジを調整し、「 50Ω 」が確認できればOKです。

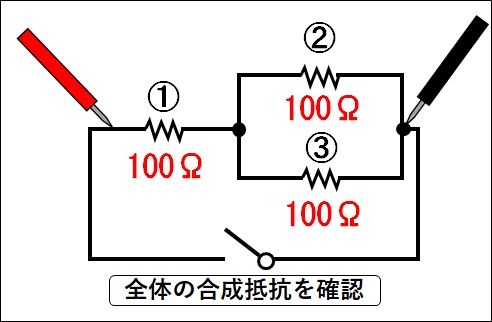

5.全体の合成抵抗の値を確認しましょう

・「 抵抗① と 抵抗② と 抵抗③ 」の合成抵抗を確認します。

・テスターの測定レンジを調整し、「 150Ω 」が確認できればOKです。

6.テスターをOFFにして終了

抵抗を直列と並列に繋いだ時の合成抵抗は、並列接続の合成抵抗に直列接続の合成抵抗を足すことで、全体の合成抵抗を求めることが出来ます。

時間が許す方は、抵抗を「 3つ、4つ 」と増やして、予想通りの結果が得られるか確認すると、より理解が深まると思います。

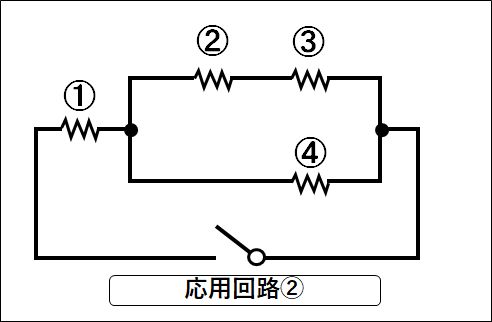

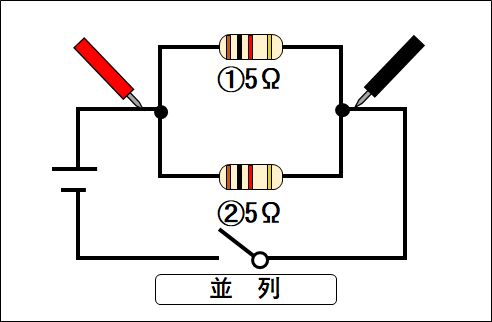

※ 下図のように抵抗の数を増やして計算結果と測定結果が合っているか確認してみると面白いと思います。

■テクニック

番外編として、ここまでの説明で省略した部分と、

ちょっとしたテクニックを紹介したいと思います。

抵抗を「 並列 」に接続した時の合成抵抗の計算方法についてインターネットなどで調べていると、抵抗が2つなら「 和分の積 」を使用すると簡単に計算が出来るといった内容を見かけたことはないですか。

あります。

でも、「 並列接続時の計算方法 」と「 和分の積の計算方法 」の二つを覚えるのは大変ではないですか。

そうですね。

なので、二つを覚えると混乱すると思うので、「 和分の積の計算方法 」は無視して良いと思いますよ。

はーい

その代わり、少し手抜きの方法を教えたいと思います。

「 並列 」に抵抗を接続した時の合成抵抗は、

「 抵抗の値が同じなら、抵抗の値を分岐した数で割れば答えが分かります 」。

そうなんですか。

そうなんです。

例えば「 5Ω 」が2つなら、「 5Ω ÷ 2(分岐数) = 合成抵抗 」になります。

答えは「 2.5Ω 」です。

例えば「 5Ω 」が3つなら、「 5Ω ÷ 3(分岐数) = 合成抵抗 」になります。

答えは「 1.666・・・Ω 」です。

このことを理解していると、似たような値の抵抗値であれば、正確な答えは分かりませんが、目安程度の答えは暗算で分かります。

便利ですね~

そうですね。

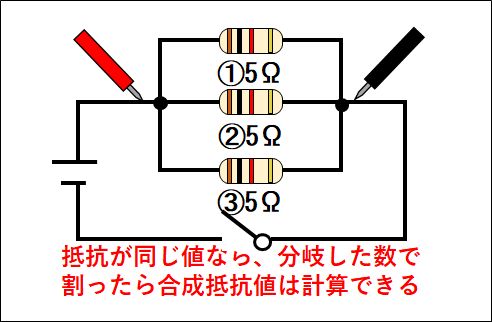

例えば、100Ωと105Ωの場合、

平均すると「 102.5Ω 」なので、「 10.5Ω ÷ 2 = 51.25Ω 」

もっと適当に計算するなら、「 100Ω ÷ 2 = 50Ω 」とすれば、

なんとなく「 50Ω 」くらいということが分かります。

100Ωと105Ωの合成抵抗を実際に計算すると

「 51.21・・・Ω 」になるので、ほぼ正解に近い値となります。

なるほど

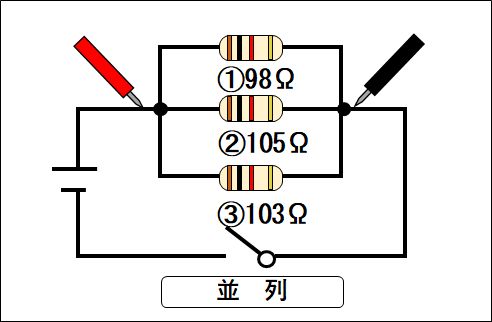

今度は、「 98Ω、105Ω、103Ω 」で考えてみます。

3つの平均は大体100Ωなので、

「 100Ω ÷ 3 = 33.33・・Ω 」になりそうということが直感で分かります。

98Ω、105Ω、103Ω の合成抵抗を実際に計算すると

「 33.29・・・Ω 」になるので、ほぼ正解に近い値となります。

抵抗の数が多くなったり、あまりにも抵抗値が離れていると誤差が大きくなりますが、

電卓を使わず、暗算でパパッと「 これくらいの値かな? 」を手早く確認するには使える技だと思います。

■おまけ

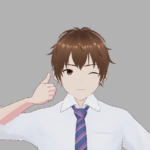

今回もスイッチが「 OFF 」、つまり回路が繋がっていない条件にしましたが、

例えば下図のような回路で、「 スイッチa 」だけを繋げたとき、

「 A ~ B間 」を測定したら、測定結果は「 何Ω 」になると思いますか。

では、さくらさん

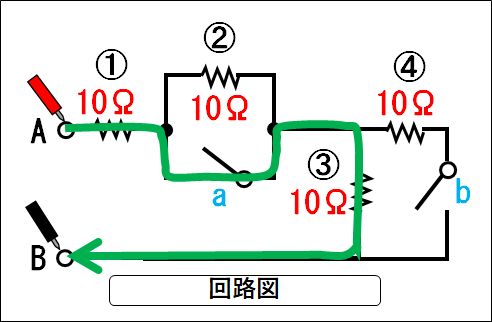

まずは「 スタートをA 」「 ゴールをB 」としたとき、

電気がどのように流れるか経路を考えてみてください。

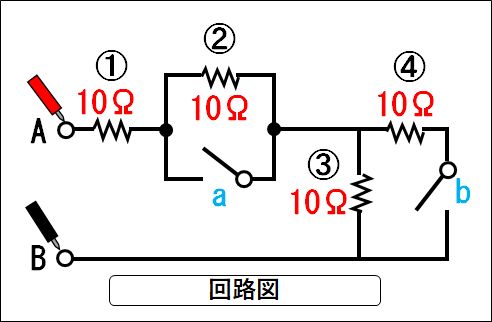

う~ん・・・

ヒントをください。

水は流れやすい方に流れます。

あっ

わかった!

こうですね

正解です。

さすが、さくらさんですね。

えへへっ

なぜ、そう思ったんですか。

「 スイッチa 」が繋がっているということは、

スイッチa側は「 0Ω 」で電気が流れやすいのと

あと、「 スイッチb 」は繋がっていないから、

「 ④10Ω 」の方には電気が行かないと思ったからです。

説明もバッチリですね。

わ~い

褒められた♪

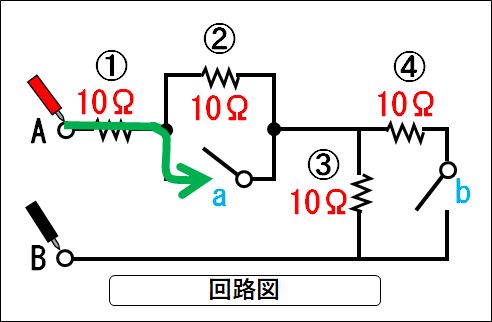

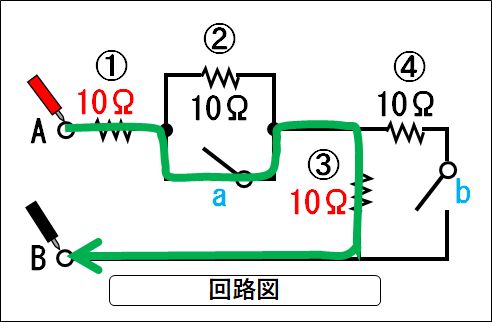

では、「 スイッチaだけが繋がっている 」とき、

「 A ~ B間 」を測定したら、測定結果は「 何Ω 」になると思いますか。

この場合は「 直列の合成抵抗 」を考えればいいから

「 合成抵抗 = 10Ω + 10Ω 」で

こたえは「 20Ω 」です。

正解です。

一見複雑そうに見えますが、よく考えてみるとそこまで複雑ではありませんでしたね。

そうですね~

なんだか自信がつきました♪

それは良かったです。

■まとめ

直列+並列回路

・「 直列接続 」と「 並列接続 」が組み合わさっている複雑な回路も、

まとめて一つの大きな抵抗と考えてしまえば分かりやすくなる。

・「 直列接続 」と「 並列接続 」の組み合わさっている回路の計算方法は、

「 並列接続の計算 」と「直列接続の計算 」をひとつひとつ順番にして、最終的にひとまとまりにする。

・計算式をいくつも覚えると混乱するため、「 和分の積の計算方法 」は無理に覚えなくてよい。

番外編

・「 並列接続 」の合成抵抗は、抵抗の値が同じなら「 抵抗の値を分岐した数で割れば答えが分かる 」。

ご注意

内容を理解しやすくするため表現を誇張しているが部分があることや、 このサイトの内容が絶対に正しいという保証は出来ません。 また、実作業における破損・傷害等に付きましても保証できないため、ご了承の上お付き合い頂けたら幸いです。